外国语学院“青春筑梦乡村,护佑青少成长”—大学生服务乡村“五个振兴”实践活动(六)——普通话推广

发布时间:2025-08-15

浏览次数:次

作者:

复审:张媛媛

终审:

摄影:

来源:外国语学院

2025年的7月份,由外国语学院丁玥老师、武珍毅老师及崔艳婷老师,带领14名学生成员组成的“青春筑梦乡村,护佑青少成长”--大学生服务乡村“五个振兴”的探索实践团开展以填写调查问卷为主的普通话推广实践。此次实践,旨在深入调研家乡(焦作,驻马店,周口等地区)普通话使用现状,为后续推普工作筑牢根基,助力破除方言交流壁垒,营造更包容、高效的语言环境,让普通话成为促进家乡交流融合、赋能发展的有力桥梁。

我们作为本地人见证家乡发展活力的同时,也留意到语言交流存在大量的问题。因此这些让我们决心推广普通话。大家反复研讨,确定以调查问卷挖掘家乡普通话使用“真问题”。从设计问卷到规划路线,都凝聚青春思考:问卷覆盖各年龄段和生活场景,关注使用频率、学习需求及方言与普通话融合痛点;调研地点选乡村集市、社区活动中心、学校周边等,全面勾勒家乡语言生态。

团队从身边开始调查,先对家庭成员进行了调查。我们收集到朴实的声音:长辈们认可普通话的实用价值,却因学习门槛心生怯意;年轻人深知普通话对发展的助力,渴望更便捷的学习渠道。这些反馈,让我们明白乡村推普,需兼顾实用性与可及性,用接地气的方式架起沟通桥梁。

(图一:实践团成员让家庭成员填写调查问卷)

社区是家乡生活的缩影,方言与普通话在这里交织。我们发现,居民们期待更和谐的语言环境,希望通过社区活动带动普通话使用,让邻里交流打破方言界限,让“新老家乡人”更好融合。

(图二:实践团成员调查社区居民普通话使用情况)

这也为后续推普,指明了社区场景的发力点——以活动为载体,营造普通话交流氛围。 除家庭,社区外,团队进一步延伸调研触角,深入公园,商超等社会场所,捕捉更广泛的语言使用生态,为推普工作补充多元视角。

(图三:实践团成员深入公园,超市调查)

深入多元社会场所后,团队更清晰认识到:普通话推广是覆盖生活全场景的系统工程,需根据不同场所的功能属性与人群特征,定制“场景化解决方案”,让语言赋能渗透到社会运转的每一个细微环节。

(图四:实践团成员深入商场、街道调查)

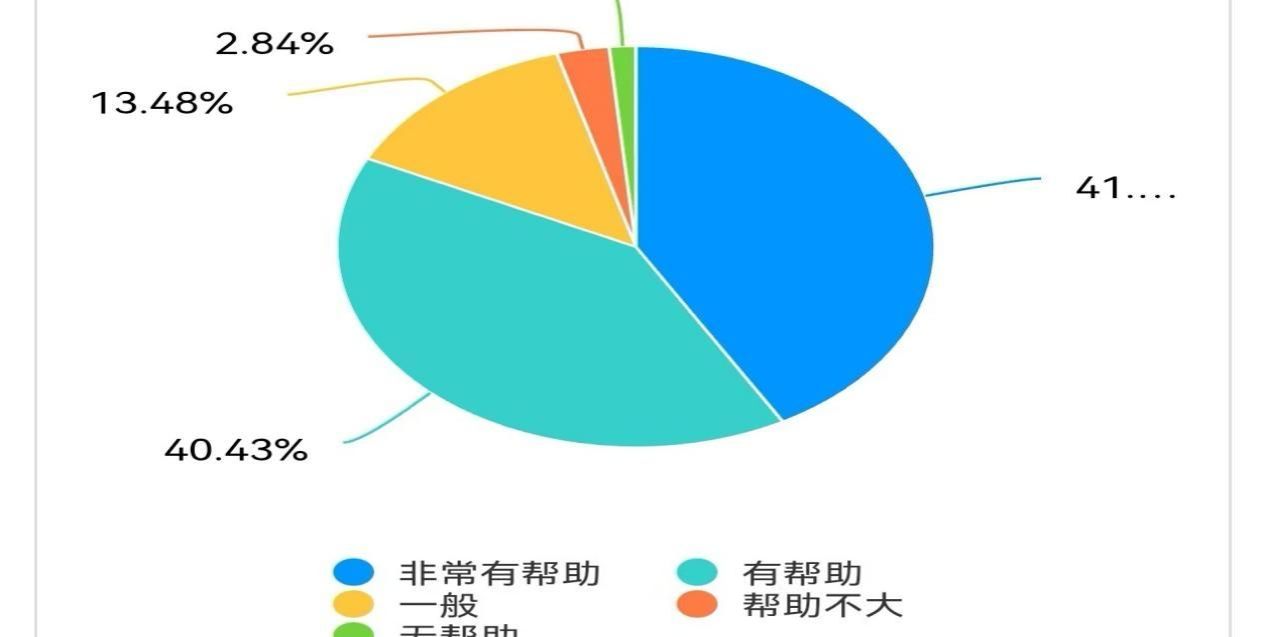

本次实践,我们累计回收有效问卷140+份,每一份问卷背后,都是家乡人对语言交流的期待与困惑。数据呈现如下:年龄分布:18岁以下占29.79%,18-25岁占47.52%,合计77.31%,以年轻群体为主。学生占比71.63%,为主要职业群体。 母语类型:普通话占59.57%,方言占34.75%,合计超94%,少数民族语言和其他语言占比低。使用频率:73.05%高频使用(几乎全部时间或大部分时间),26.95%低频使用(偶尔或很少使用)。主要场景:工作/学习场景占62.41%,家庭交流和社交聚会等场景使用率较低。水平自评:66.66%认为自己水平在标准以上,对自身能力较有信心。网络社交:75.89%全部或大部分使用普通话,是网络社交主流语言。家庭沟通:长辈与晚辈交流中,方言占42.55%,普通话仅占17.02%,双语混合占36.88%。 主要困难:42.55%认为是发音不标准,其次是词汇量不足(24.11%)和语法错误(16.31%)。通过本次实践绝大多数人认为普通话对工作,学习有积极帮助。

(图五:被调查人员对普通话作用的认识所占比)

根据实地调研的结果提出以下建议:优化教育资源,落实语文课朗读训练:乡村学校应加强普通话教学资源的配备,如增加普通话教材、教辅资料和多媒体教学设备。语文教师应注重朗读训练,通过示范、跟读、角色扮演等方式,提高学生的普通话口语表达能力。深化技术融合,开发相关APP并联合短视频平台推广:开发适合乡村地区的普通话学习APP,提供互动式学习内容、发音纠正功能和趣味性练习。同时,与短视频平台合作,制作普通话教学视频,利用短视频的传播优势,吸引更多乡村居民参与普通话学习。

这次实践,于我们而言,是青春与家乡的深度对话。我们走出书本,触摸到家乡发展的“语言脉搏”,明白推广普通话不是简单的“教与学”,而是要扎根生活场景,解决实际需求。针对人们面临的学习普通话主要困难。调研结束,并非推普行动的终点,而是新起点。青春逢盛世,推普正当时。团队成员将继续以微光之力,汇聚成推广普通话的炬火,让普通话在家乡的土地上生根发芽,成为促进交流的纽带、赋能发展的引擎,让家乡在语言的和谐共振中,走向更美好的明天。

统筹:丁玥老师、武珍毅老师、崔艳婷老师

摄影:李依晨、郭昊天、张笑

编辑:陈格、李依晨

审核:丁玥老师、武珍毅老师、崔艳婷老师